Uno de los talking points recurrentes entre los líderes libertarios, como Javier Milei, es que el Estado de bienestar conduce inevitablemente a regímenes autoritarios y represivos. Este argumento se basa en gran medida en las ideas de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. El Estado de bienestar concentra poder y elimina incentivos para la autonomía individual.

Como caso práctico de la teoria libertaria vamos a considerar la historia del dictador Gadafi que uso infraestructura de servicios basico, tranquilidad social, educación, y salud para esclavizar al pueblo libio. Tal vez sería más preciso sería decir que Gadafi usó el bienestar social como herramienta de control político, pero la idea es encuadrar la realidad histórica de Libia en la narrativa libertaria.

Gadafi implementó un Estado de bienestar financiado por petróleo, con:

- Educación y salud gratuitas (alfabetización del 89% en 2010, UNESCO).

- Subsidios masivos (gasolina a £0.09/litro, pan casi regalado).

- Vivienda y empleo garantizados (para leales al régimen).

Pero no había libertad:

- Ausencia de libertad económica: No había mercado real; el Estado controlaba el petróleo y la banca.

- Intercambio implícito: Bienestar a cambio de obediencia. Protestar implicaba perder acceso a subsidios. La disidencia era reprimida con desaparición (HRW documentó torturas sistemáticas).

El camino a la servidumbre

Ludwig von Mises, especialmente en su obra Socialismo (1922), sostiene que el intervencionismo estatal genera distorsiones económicas que solo pueden resolverse con más control, llevando a una espiral de autoritarismo. Que la planificación centralizada elimina libertades individuales, ya que el Estado debe forzar el cumplimiento de sus políticas redistributivas. El gasto social excesivo requiere impuestos altos y regulaciones asfixiantes, lo que, según Mises, sofoca la iniciativa privada y consolida un poder coercitivo.

The Road to Serfdom (1944) de Friedrich Hayek, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge del nazismo, el fascismo y el estalinismo, argumentaba que la planificación económica centralizada (socialismo, intervencionismo estatal) llevaba inevitablemente al totalitarismo, incluso si se implementaba con buenas intenciones.

La planificación estatal de la economía destruye la libertad individual al concentrar poder en manos de burócratas. El "camino a la servidumbre" es un proceso gradual: intervenciones pequeñas (subsidios, regulaciones) llevan a controles mayores hasta consolidar un régimen autoritario. Solo el mercado libre (con precios determinados por la oferta y demanda) preserva la libertad política. La democracia es frágil si el Estado interviene demasiado en la economía.

Hayek fue discípulo de Mises y compartía su escepticismo hacia el socialismo, pero The Road to Serfdom fue más influyente por su lenguaje accesible y su enfoque político (no solo económico). Fue un éxito en Estados Unidos y Reino Unido, donde se usó como arma ideológica contra la URSS. Churchill lo citó en 1945 para atacar al Partido Laborista británico (aunque le costó votos).

John Maynard Keynes y su afines lo criticaron por exagerar los riesgos del Estado de bienestar. En los años 80 de Thatcher y Reagan, El camino a la servidumbre se convirtió en la biblia del neoliberalismo. Margaret Thatcher decía: "Este es nuestro libro de cabecera". Milei cita El camino a la servidumbreconstantemente y hasta reparte copias en actos públicos. Pero Hayek tiene sus detractores. Paul Krugman, Nobel de Economía): "Hayek confundió el New Deal con el nazismo"; Thomas Piketty: "Ignoró que el capitalismo desregulado también genera desigualdad y crisis"; Noam Chomsky: "Es una fantasía que justifica el poder corporativo".

Javier Milei llama a Hayek "profeta" y usa sus ideas para justificar sus políticas económicas. Los libertarios gringos y españoles lo citan contra el "socialismo woke". Institutos liberales (Cato Institute, Fundación FAES) lo promueven como un clásico atemporal.

Sus críticos académicos lo acusan de simplificar la historia como lo demuestra Dinamarca, que tiene Estado de bienestar y es democrática. Sus seguidores dicen que China (capitalismo de Estado) y Venezuela (populismo) confirman su tesis. Sus críticos señalan que Hungría (Orbán) o Estados Unidos (Trump) muestran que el autoritarismo también surge del capitalismo corrupto.

Los libertarios usan su obra para criticar la regulación de Big Tech, pero sin Estado, las corporaciones imponen su propia tiranía monopólica como Amazon o Google). The Road to Serfdom sigue siendo un arma ideológica poderosa. Para la derecha libertaria, es un manual contra el socialismo. Para la izquierda, es un texto reduccionista que ignora los abusos del libre mercado. En la cultura popular, su legado se reduce a frasecitas matonas.

Lectura recomendada:

- Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom.

- Mirowski, P. (2013). Never Let a Serious Crisis Go to Waste (crítica al neoliberalismo).

- Klein, N. (2007). The Shock Doctrine (sobre el uso político de Hayek).

Libia

Antes del golpe de 1969, Libia era una monarquía feudal bajo el rey Idris I, aliado de Occidente. El país dependía económicamente de bases militares extranjeras (Estados Unidos y Reino Unido) y de concesiones petroleras a empresas europeas. Corrupción, desigualdad y falta de desarrollo generaron apoyo a movimientos nacionalistas árabes. Un grupo de oficiales jóvenes liderados por Muamar el Gadafi (27 años) derrocó al rey Idris en un golpe incruento el 1 de septiembre de 1969. El movimiento se autodenominó "Revolución del 1 de Septiembre" y estableció la República Árabe Libia.

Gadafi plasmó su pensamiento, La "Tercera Teoría Universal", en el Libro Verde (1975), mezclando:

- Nacionalismo árabe: Unidad panárabe (inspirado en Nasser de Egipto).

- Socialismo anti-occidental: Nacionalización del petróleo (1973) y redistribución de riqueza.

- Antiimperialismo: Rechazo al colonialismo, al sionismo y al capitalismo occidental.

- Democracia directa: Sistema de "comités populares" (aunque en la práctica era un régimen personalista.

Gadafi expulsó bases militares extranjeras en 1970 y apoyó movimientos anticoloniales en África (ANC en Sudáfrica, FRELIMO en Mozambique). Financió grupos armados como el IRA o la OLP, lo que fue visto como "patrocinador del terrorismo" por Estados Unidos. En el mundo árabe promovió la unidad árabe (intentos fallidos de fusión con Egipto y Siria).

Libia pertenecía al movimiento de paises No alineados y tenía una rivalidad con monarquías conservadoras (Arabia Saudita, Marruecos). Libia fue expulsada de la Liga Árabe en 1977 por su radicalismo. Estaba en buenos términos con la URSS, sin ser comunista.

Libia usaba el petróleo como herramienta geopolítica. Nacionalizó la industria en 1973, creando la National Oil Corporation (NOC). Usó ingresos para financiar programas sociales (salud, educación, infraestructura). Pero sufrió un aislamiento progresivo por sanciones de Estados Unidos en 1986 por ataques terroristas como el de la Discoteca La Belle en Berlín. En los 2000, Gadafi se "rehabilitó" ante Occidente y renunció a desarrollar armas de destrucción masiva en 2003).

Gadafi llegó al poder en un contexto de descolonización y Guerra Fría, con un discurso antiimperialista y panárabe. Su régimen combinó redistribución económica con autoritarismo político, posicionando a Libia como un actor incómodo para Occidente y las monarquías árabes. Su caída en 2011 marcó el fin de un experimento único en el mundo árabe.

Fuentes clave:

- Vandewalle, D. (2006). A History of Modern Libya.

- BBC (2011). Gaddafi’s 42-Year Rule.

- OPEC Reports (1970-2010).

Esclavitud

El regimen de Gaddafi padecía de corrupción, clientelismo en la distribución de beneficios, represión política, y ausencia de libertades civiles. Al depender el pueblo de subsidios estatales, Gadafi pudo eliminar disidencia sin resistencia masiva. Sin propiedad privada real, los libios no tenían independencia económica para desafiar al régimen. En Suecia o Noruega, el bienestar coexiste con libertades porque hay contrapesos al poder estatal, un sistema politico democrático, economía mixta que combina o equilibra un mercado privado fuerte con impuestos altos.

Durante cuatro décadas, el régimen de Muamar el Gadafi implementó políticas de bienestar financiadas por el petróleo, logrando:

- Educación y Salud Gratuitas: La alfabetización pasó del 25% en 1960 al 89% en 2010 (UNESCO).

- Universidades públicas sin costo y programas de becas al extranjero.

- Subsidios Masivos: Gasolina a £0.09 por litro (uno de los precios más bajos del mundo).

- Pan y alimentos básicos subsidiados: (40 panes por £0.10).

- Vivienda y Apoyo Económico: Préstamos estatales sin intereses para comprar casas.

- El Gran Río Artificial: El mayor proyecto de irrigación del mundo, garantizaba agua en el desierto.

- Independencia Económica: Sin deuda externa y reservas de $150 mil millones (Banco Central de Libia, 2011).

- Nacionalización del petróleo; Control estatal sobre el 78% de la producción).

El Estado de binestar libio incomodaba a Estados Unidos y Europa, pues desafiaba el Consenso de Washington que promovía privatizaciones y austeridad en el Sur Global. Mostraba que un régimen antioccidental podía ser estable, a diferencia del caos en Irak o Afganistán postintervención.

La gota que derramo el vaso

"The United States and other big powers want to take Libya’s oil and return us to colonialism. They did this in Iraq under false pretenses, and they want to do it again. They want to install puppets who will give them our oil and let them build military bases. All these wars and sanctions are about oil, not human rights."

United Nations General Assembly. (2009). Statement by Col. Muammar Gaddafi. Official transcript: UNGA Archive (A/64/PV.4) (Page 15–20).

Gaddafi era considerado una amenaza al sistema imperial, por el mal ejemplo que imponía de un dictador que cuidaba el bienestar social, por su apoyo a grupos considerados terrorismo, pero sobre todo por el desafío al petrodólar.

El personaje más famoso de Sacha Baron Cohen, "Almirante General Haffaz Aladeen" de la película The Dictator (2012), es una sátira exagerada de los autócratas del mundo árabe, con claros guiños a Gaddafi, aunque mezclado con estereotipos de otros líderes como: Saddam Hussein (Irak), Kim Jong-il (Corea del Norte), y los sheiks del Golfo.

Las gafas oscuras y uniformes militares de Haffaz Aladeen son como los usados por Gaddafi en discursos. Aladeen tiene un "decreto de virginidad" similar a los rumores sobre Gaddafi y sus "guardianas vírgenes".Aladeen renombra todo con su nombre, parodiando a Gaddafi, quien bautizó calles y plazas como "Gran Revolución del 1 de Septiembre". Sacha Baron Cohen parodia los discursos de Gaddafi en la ONU, su famoso "Yo soy el líder de los líderes".

Aunque Gaddafi criticaba a Occidente, enviaba a sus hijos a estudiar a Europa y acumulaba fortunas en bancos suizos. Su linchamiento en 2011 estaba fresco en la memoria global cuando se estrenó la película de Sacha Baron Cohen. La película generaliza a los líderes árabes como locos, misóginos y ridículos. Aunque divertida, la película **omite** que detrás de su extravagancia, Gaddafi fue un estratega geopolítico que desafió a EE.UU. y murió por intentar romper el petrodólar.

Gaddafi implementó políticas sociales avanzadas financiadas por el petróleo, lo que debilitaba la narrativa occidental de que solo la democracia liberal podía generar prosperidad.

La política exterior de Estados Unidos ha justificado históricamente intervenciones en nombre de la "democracia" y los "derechos humanos". Sin embargo, el caso de Libia bajo Muamar el Gadafi (1969-2011) revela un patrón más complejo: la tolerancia hacia regímenes autoritarios cuando sirven a intereses estratégicos y la represión cuando desafían el orden económico global, particularmente el sistema del petrodólar.

El caso Lockerbie (1988), el atentado al vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie (270 muertos) fue atribuido a agentes libios. Esto llevó a sanciones de la ONU (1992–2003) que aislaron económicamente a Libia. Gaddafi aceptó responsabilidad (sin admitir culpabilidad), pagó indemnizaciones y abandonó programas de armas químicas.

Tras décadas de sanciones, Gadafi normalizó relaciones con Occidente en 2003 al abandonar programas de armas de destrucción masiva. Reagan lo llamó "perro rabioso" en los 80, pero Bush hijo lo rehabilitó. Empresas como BP y Total operaron en Libia. La CIA usó Libia para interrogatorios extraordinarios. Se le toleró porque el petróleo libio era clave para Europa: 33% del crudo importado por Italia venía de Libia. Aunque Gadafi criticaba el sistema, vendía petróleo en dólares.

En 2009, Gadafi propuso una moneda panafricana respaldada en oro (el dinar de oro), para comerciar petróleo sin dólares. En 2010 expulsó a empresas extranjeras de contratos clave. Estados Unidos y la Union Europea reaccionaron imponiendo sanciones económicas selectivas, congelando activos de Gaddafi en 2011). Según cables de Hillary Clinton ([Wikileaks, 2011] se apoyó a rebeldes, incluyendo grupos islamistas como el Consejo Nacional de Transición, vinculado a Al Qaeda. La OTAN justificó la intervención por crímenes contra civiles, aunque la escala fue exagerada; [The Guardian, 2012](https://www.theguardian.com) reveló que muchos "protestantes" eran milicianos armados.

La Resolución 1973 de la ONU supuestamente era para protección de civiles, pero el objetivo real fue evitar que Gadafi consolidara su proyecto anti-petrodólar ([The New York Times, 2011](https://www.nytimes.com)). Gadafi fue tolerado mientras reprimía a grupos yihadistas como la LIFG, ligada a Al-Qaeda, pero tras su caída, esos mismos grupos tomaron el poder (el ISIS controló Sirte en 2015 con armas de la OTAN)

El caso libio muestra que Estados Unidos y la UE toleran dictaduras si no amenazan sus intereses económicos (como Arabia Saudita) pero el petrodólar es una línea roja: Gadafi fue derrocado no por ser dictador, sino por desafiar el sistema financiero global.

Libertad

Tras la intervención militar de la OTAN en 2011, Libia se sumió en una crisis sin precedentes: Se formaron dos gobiernos rivales (Trípoli vs. Tobruk) y milicias armadas controlando regiones. Más de 20.000 muertos desde 2011 (ONU, 2023). Cortes diarios de luz y agua (el Gran Río Artificial fue saboteado en 2019).El Sistema de salud en ruinas (el 80% de los hospitales no funcionan plenamente, OMS 2022). El dinar perdió el 90% de su valor (Banco Mundial, 2023). Desempleo del 30%** (vs. 10% en 2010)

El ISIS controló Sirte (2015-2016) con armas de la OTAN. Libia se convirtió en la ruta principal de migrantes a Europa (500.000 cruzaron desde 2014, OIM).

La producción de petróleo, en manos de milicias, cayó de 1.6 millones de barriles/día (2010) a 300.000 (2016). EE.UU. y Europa retomaron el control de campos petroleros (Total y ENI operan ahora).

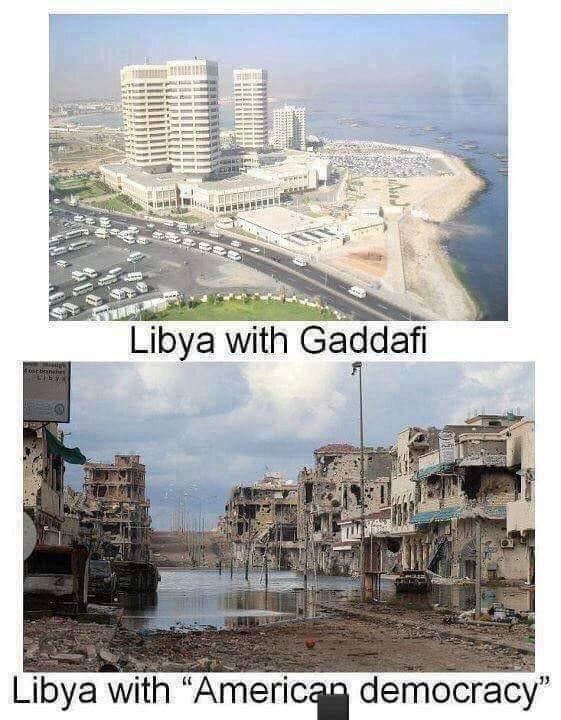

Bajo Gadafi, Libia tenía estabilidad económica y servicios públicos, aunque con autoritarismo. Tras la "intervención democrática", el país se convirtió en un Estado fallido, con violencia, pobreza y dependencia exterior.

ONU (2023): "Libia es el país con más armas per cápita del mundo".

Banco Mundial (2023): El PIB per cápita es la mitad del de 2010.

Este contraste muestra que, más allá de la retórica sobre "democracia", la intervención occidental destruyó un Estado funcional sin reemplazarlo por algo mejor. Tras la caída de Gadafi (2011), Libia colapsó en: Anarquía: Milicias armadas, tráfico humano, y terrorismo (ISIS); Pobreza extrema: El PIB per cápita se redujo a la mitad (Banco Mundial).

¿Es el Bienestar Social Incompatible con la Libertad? Gadafi demostró que un Estado de bienestar puede ser un instrumento de control autoritario, pero no prueba que todo Estado social lleve a la tiranía. El problema no es el gasto social en sí, sino la concentración de poder sin mecanismos de rendición de cuentas

El Caso de Libia: Sí hubo un Estado de bienestar amplio (educación gratuita, subsidios masivos, vivienda social). Pero también hubo represión política, ausencia de elecciones, culto a la personalidad).¿Fue el Estado de bienestar la causa de la dictadura? No necesariamente: Países como Suecia o Dinamarca tienen Estados de bienestar fuertes sin caer en autoritarismo.En Libia, el factor clave fue el control petrolero: Gadafi usó los ingresos del crudo para financiar beneficios sociales sin necesidad de impuestos altos. Mises y sus seguidores asumen que todo Estado intervencionista termina en tiranía, pero el autoritarismo depende más del sistema político que del gasto social. El Estado de bienestar no es inherentemente autoritario, pero sin contrapesos democráticos, puede ser instrumentalizado por regímenes despóticos.